醫藥行業是關系國計民生的重要產業。建國初期,棗莊的中藥材經營管理隨著人們需求的不斷增加而進一步發展,下面就隨小編一起感受一下備受百姓關注的棗莊早期中藥材的經營形式吧。中藥經營

1954年以前,嶧縣中藥材的產銷均是自發的私營形式。

藥農

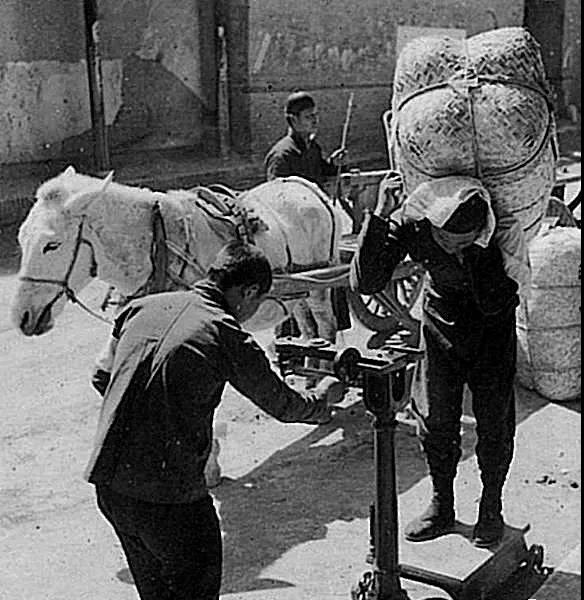

棗莊地處山區、湖泊、平原,地理條件優越,中藥材資源豐富。因此,本地藥農較多,特別是滕縣東部山區。當地群眾采集野生藥材,肩挑車推,運往城鎮銷售,由各藥鋪、藥材行棧直接收購或在廟會、藥會上出售。1956年,嶧縣成立供銷合作社中藥材經理部,后設立藥材采購供應站,藥農采集的藥材大多由收購站收購。

藥商

藥商是專門從事藥材生意的人員。本地藥商因藥材產地不同而分成“幫”。“川漢幫”,專跑四川、云南、陜西、湖北等地,購進川貝、川芎、黃連、西軍等名貴地道藥材;“西廣幫”專跑廣東、廣西、湖南及進口藥材,如:血竭、沉香、沒藥、乳香等;“禹毫幫”專跑河南(禹州)、安徽(毫縣)等地藥材;“東北幫”專跑東北三省藥材,如人參、鹿茸等。另外,還有“山貨幫”,專跑本地山區及鄰近山區的藥材生意。河北祁州藥材運往本地亦多,中藥界有俗語:“藥不經祁州無味。”說明祁州藥材在棗莊地區地位頗重,本地藥商到祁州購藥的人員較多。

藥行

藥行把藥材從藥商、藥農處買下來,再轉賣給他人或運往外地銷售。這種藥棧少則1人,多則由幾人組成。資金多的行棧,如棗莊鎮的“慶裕藥棧”,滕縣的“東、西中和藥鋪”等,與上海的“協成元”,濟南、河南的大藥材行棧建立了往還關系,互通有無。藥行把在本地收購的特產藥材金銀花、蝎子、酸棗仁、山楂等運往外地,再購回本地短缺的藥材。外地藥商也到本地來坐莊收購。1911年龍口的“魁記”藥店(在上海設存分行,分行者板高占魁),每逢時至,來棗莊地區收購金銀花,住在滕縣的“裕德堂”藥鋪中,將收購的金銀花20斤為1小包,或每百斤為1大包,印上“魁記”字樣,發往上海、漢口、香港、安東(丹東)等地出售。

藥鋪藥店

藥鋪藥店是直接零售中藥飲片或加工、制作飲片及膏、丹、丸、散的鋪店。多數鋪店為了多銷藥品,則聘用坐堂先生。從清末到1949年止,棗莊地區有較大的藥鋪藥店32家。1938年3月,日軍侵占棗莊后,商業停業,交通斷絕,藥材貨源奇缺,外地藥材運不進來,再加山東偽鈔外省不用,采購藥材極為困難。在這種情況下,棗莊地區的藥商及藥鋪則采取多種辦法籌購藥材,有的藥店收購本地產的棗仁、銀花等,用小獨輪車靠人力運往外地,換回所需。1939年,津浦鐵路恢復交通后,有些鋪店把在本地收購的產品及藥材如大豆、花生、板栗、柿餅、紅棗等發往上海、天津、河南商邱等地,換回本地所需藥材。

藥攤

藥推把生藥及成藥擺于地上或鋪架上,令人參觀購買,多在主要城鎮或廟會、集市上出售,從事這種職業的多為游醫,藥販。逢藥市會時,有的中藥材行棧和中藥店也搭棚銷售。

藥市古會

明代始,棗莊地區逐步形成藥王廟會,廟會日群眾攜帶藥材到會出售,逐步演變成藥市會。滕縣的藥市會是棗莊地區規模最大,歷時最久的藥市古會。

滕縣藥市古會位于縣城東關干石橋畔,會日為農歷四月十七日,會期3天,規模極大。每逢時至,藥農云集,車水馬龍,異常熱鬧。裝載藥材的筐、擔、捆、包擺列道路兩旁,干鮮藥品俱有,推點行棧生意興隆。趕來參加交易的除本地人外,外省、縣、市的藥商也很多。如微山、曲阜、鄒縣、兗州,徐州等地的藥商也來參加交易。嶧縣、滕縣的藥棧、藥店趁此機會購買藥材充實庫存。外地藥商則收購這里的特產,且銷售所帶來的外地藥材。如名貴藥材麝香、羚羊角,人參,鹿茸、田三七、天麻貝母,黃連、血竭等藥材,數量頗多。當地山區藥農肩挑車推,把采集的當地藥材運往古會上銷售也有藥農把藥材種苗培植于缸、盆中運到古會。時值仲春,百花競放,爭鮮斗艷,把古會裝綴得更為壯觀。群眾有小疾者,到古會方配藥。1956年國營的藥材公司委托各鄉村供銷社收購藥材,外地藥材也由藥材公司統一購進,因此古會規模逐漸縮小。1980年后,此會又逐步恢復,會址由東關街向縣城內街道延伸,藥材減少,花卉增多。群眾素有趕藥市會的習慣,故會日照樣人群擁擠,熱鬧非凡。

滕縣西部邊陲的望冢鄉也有藥市會,會日為農歷三月二十七日,會期為一天,因望冢依湖傍水,故古會上湖產藥材較多,規模也較大。