從舊城改造到街巷整治再到街區更新,街區治理已成為城市高質量發展的重要支撐。相較于以前,街區更新已由單純的環境整治向社會、文化、經濟和城市治理等內涵式、全方位的城市更新轉變,整體提升人居環境和城市品質。

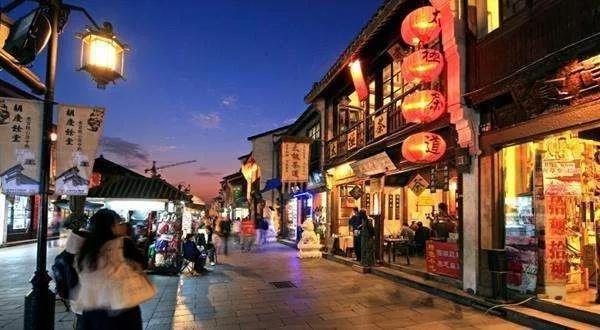

(一)提升街區文化內涵。挖掘具有街道特色的街區文化內涵,提升文化品位,培育良好的街區文化、樓門文化,不斷優化人文環境、提升文明程度。合理利用歷史街區、民宅村落、閑置廠房興辦公共文化項目,推進綜合文化體育設施全覆蓋,提高使用率。推進特色街區、里弄、胡同、院落、樓門建設,挖掘和激活社區文化資源,打造社區文化品牌。推出“文商旅”融合發展的示范項目,打造文化體驗式商業街區。側重具有歷史文化遺產價值的老字號、古玩、非遺傳承人等業態,鼓勵具有文化創意特色的各類商業形態參與,力求使街區形成一個有利于促進沉浸式旅游、具有濃厚文化價值的生活共同體。

(二)打造街區品質消費新場景。塑造業態多樣、活力獨具的街道場景,滿足多樣化消費、體閑和體驗需求,讓城市靜下來、慢下來(慢街素院)、暗下來(暗夜保護)、活起來(活態保護)。引入消費型定制的知名電商線下體驗店、組合式創意集裝箱、互動打卡裝置、景觀及燈光工程、便民服務的增設等,將街區打造為兼具時尚生活與文化內涵的都市會客廳。引進新零售模式,支持老字號發展電子商務及特色商品專營,促進品牌下沉和文化傳承。以文化產業和體驗式消費為重點,探索零售商業向文化娛樂產業的轉型,形成特色化全天候全周期品質商業經濟圈。

(三)探索建設國際化街區。依托產業發展,提升打造產業集聚型國際化街區。依托信息化建設,打造智慧國際化街區。積極引導國際機構、雙創企業入駐街區,集聚全球先進技術、生產要素與高端人才。吸引國際會議、會展和文體賽事落戶街區,打造具有影響力的街區中外交流活動品牌。創新涉外管理服務模式,提升國際教育與醫療水準,增加國際公共服務供給。通過“青年公寓”“共享辦公等引入新人群,讓新居民與原居民做鄰居,為街區注入新活力。

(四)推進樓宇品質提升改造。對街區內重點樓字進行綠色、友好、智能化的改造,建設和培育金融樓商務樓、科研樓等特色商務樓宇,實現高端業態集聚。對設施陳舊的老樓字,鼓勵樓宇產權方、運營商升級改造,提升樓宇硬件水平和載體功能。統籌協調各街區,避免同一區域樓宇功能雷同、過度競爭、重復建設。加強樓宇周邊環境整治,著力解決樓宇周邊交通擁堵停車難、缺乏安全保障等問題。加快樓宇周邊基礎設施配套建設,滿足樓字企業員工就餐、娛樂、健身以及養老照顧、“最柔軟群體”看護等最民生需求。

(五)強化基層基本公共服務。按照兜底線、織密網、建機制的要求,提升基本公共服務保障水平。完善街區學前教育公共服務體系,擴大優質教育覆蓋面和受益面,引導街道參與學區規劃建設,提升區域整體教育質量。以規范化社區菜市場、大中型綜合超市升級改造為抓手,搭載多種生活性服務業業態,推動“互聯網+ ”與生活性服務業深度融合。加強居家養老服務體系建設,推進街道養老護小照料中心、社區養老護小服務驛站需求全覆蓋。以緊密型醫聯體為載體,統籌區域內醫療資源,推進分級診療,加強基層醫療衛生機構建設,做實家庭醫生簽約服務,方便居民就醫。運用信息化手段,進一步加強垃圾分類精細化管理。

(六)完善市政基礎設施。更新老舊設施,增加街道建筑小品與構建,分類施策,提升街區活力。加強停車管理,建設立體停車樓、地下停車場,規范管理停車秩序。根據街道的沿線功能和場所活動建設生活型街道、景觀型街道、產業型街道等場景,利用騰退空間補足民生需求,布局便民服務網點或優質業態,整體改善提升街區生態,助力城市復興和振興。

(七)增加街區公共空間。結合街區內人們活動方式,在未合理利用的邊角地增設公共空間節點,在整體片區層面形成公共空間網絡。加快推進架空線入地、配電箱體“隱形化、小型化、景觀化”改造工程。充分利用疏解騰退后的零星空間,留白增綠、見縫插綠,加快新建口袋公園、小微綠地等開敞空間,注重與街道景觀體化打造,營造開放共享、綠色健康的街區空間。

(八)健全街區責任規劃師制度。為街區規劃提供長期穩定的技術支撐,為政府、公眾、專家和規劃師構筑平等對話的途徑,尊重市民對城市規劃的知情權、參與權和監督權,優化街區規劃建設管理,推動規劃有效實施。鼓勵引導責任規劃師以技術顧問的形式介入,全程參與街巷設計和實施,聽取群眾意見。制定和完善街區導則,修復街區生態,恢復“慢街素院”的歷史風貌,不斷提升街區精細化管理水平。推行街巷長制、路長制,建立小巷管家隊伍。

(九)創新街區更新思路。探索“還原市井生活的文化場景+具有前瞻性的商業業態+歷史街區建筑空間”的街區更新模式,注重建筑、文化與商業的融合,實現業態共融。注重活態保護,突出“留人、留形、留神韻”,力求“見人、見物、見生活”。統籌推進文化傳承、風貌保護、業態提升、便民網點配套等重點任務,打造精品院落、精品街巷、精品街區。每個街道要確定本地區街區更新的重點街區和重點項日,有計劃地加以推進,先一樓一院,再一街一巷,然后再連接成片。

(十)創新街區更新技術路徑和保障機制。建立區級統籌、街道主體、部門協作、專業力量支持、社會公眾及民間組織廣泛參與的街區更新實施機制,推行以街區為單元的城市更新模式,推動街區小規模、漸進式、可持續更新。成立街區更新統籌協調部門,協同各街道與部門構建常態化工作機制,定期組織例會研究,開展專題調研、及時通報信息。加大財政資金扶持力度,引導社會資本積極參與。深化準物業管理,建立居民自管機制。建立街區治理創新共享平臺,促進各部門合作,促進居民、設計師等各方積極參與更新工作。