6月5日,大眾日報整版聚焦棗莊統籌鄉村振興和農業農村發展,全面推進實施鄉村振興,讓農業強起來、農村美起來、農民富起來。

以建設國家可持續發展議程創新示范區為引領

棗莊奮力書寫鄉村振興新篇章

本報記者 張環澤 李子銳

在滕州市微湖漁家創新引領鄉村振興示范區,道路兩旁綠意盎然,庭院錯落有致,美麗村居與田園風光相互映襯,匯聚成滕州市鄉村振興的美麗畫卷。

去年以來,棗莊市以“創新引領鄉村可持續發展”為主題建設國家可持續發展議程創新示范區,堅持開拓創新,在4500平方公里的大地上,全面推進實施鄉村振興,讓農業強起來、農村美起來、農民富起來。

工農互促塑造三產融合新優勢

石榴酒、石榴茶、石榴參飲品……來到嶧城區榴園鎮王老吉大健康產業園,展廳展柜里擺放著琳瑯滿目的各色石榴加工產品。生產車間里,一瓶瓶灌裝好的飲品在智能化生產線上快速流轉,石榴原汁經過26道生產程序,加工成石榴青檸飲等十多個品種的石榴飲品。

榴園鎮以王老吉大健康產業園為載體,突出龍頭帶動,拉長產業鏈條,把特色做“特”、把優勢做“優”,不斷推進石榴產業深度融合發展。用科技延鏈,深化產學研合作,綜合開發利用石榴的葉、花、果、籽、皮,拓展石榴的精深加工,提高石榴的附加值。抓好盆景產業升級,打造精品盆景園8個、標準盆景園10個。

2023年,棗莊市委市政府研究確定石榴產業高質量發展“1333”規劃布局,以增強石榴產業綜合效益為核心,縱向貫通產加銷,橫向融合農文旅,推動石榴產業向全鏈條、高附加值邁進,擘畫石榴產業大文章。

在棗莊,與嶧城石榴齊名的農產品品牌,還有山亭甘薯。

在位于山亭區徐莊鎮皓志甘薯大健康食品項目加工車間里,本地出產的甘薯經由挑選、蒸煮、發酵、烘干等工序,被加工成一袋袋精致的地瓜干,年產值可達6000萬元。項目采用“公司+合作社+農戶”的經營模式,保價收購,帶動農民種植新品種甘薯,擦亮本地甘薯品牌,推動產業集群化發展。

棗莊堅持以工補農、以工促農,發揮工業門類齊全、底蘊深厚的優勢,推動資本鏈、創新鏈、產業鏈在鄉村融合發展。圍繞鑄鏈、強群、夯實支撐,積極培育百億級產值農業龍頭企業,創建滕州馬鈴薯、嶧城石榴、山亭甘薯等10個全產業鏈標準化示范基地,促進一二三產融合發展。

抓好專業大戶、家庭農場、農民合作社、農業龍頭企業和社會化服務組織五支力量的培育和壯大,實施“互聯網+”農產品出村進城工程,積極發展休閑農業、研學農業、創意農業、鄉村民宿等新業態。

數智驅動繪就綠色農業新畫卷

農產品要增產,更要提質。在先進科技加持下,農產品生產效率得到提高,其附加值也有大幅提升,得以進軍高端市場。現在,智慧化、自動化數字農業已成為棗莊市農業發展的新風尚。

在薛城區薄皮辣椒示范種植園,一排排結構整齊的全鋼架溫室大棚分立田間,水肥一體機和卷膜、滴灌等各種新設備、新技術令人目不暇接。

“大棚的溫濕度靠物聯網系統自動調節,一個棚子每月能收兩茬,每茬能收2000斤辣椒。這里種出的辣椒能賣到6.5元一斤。”薛城區周營鎮鞏湖村黨支部書記、村委會主任孫中快介紹說。

這座示范種植園共建設日光溫室大棚105座,同步配套物聯網、人工智能等技術,打造種植過程標準化、管理數據化、產品可追溯的數字農業新樣板。

“生產情況可以在手機上隨時查看。”山亭區水泉鎮的一位櫻桃果農說。他拿出手機,打開監測程序,屏幕上,果園內的溫濕度、光照情況與實時監控畫面一目了然。水泉鎮的果農們運用農業物聯網技術,實現了對果樹生長狀況、環境條件的實時監測和遠程操控。

抓好循環農業,推動“環境變現”。嶧城區陰平鎮“五彩沙河·樂活棗園”示范區創新“以草養畜、以廢造肥、以肥還田”的循環農業發展新模式,打造生態循環農業示范園。2023年以來累計搜集利用秸稈850余噸、畜禽養殖糞便500余噸,生產有機肥1100余噸。

著力推動現代信息、綠色低碳技術與農業各領域各環節深度融合,以數智驅動現代農業。棗莊市培育6個數字農業工廠、6個智慧農業應用基地、3個智慧農業示范片區。加大信息技術推廣應用,打造農業全鏈條數字化應用體系。

如今,水清魚躍的嶧城區底閣鎮“漁業小鎮”銜接推進區曾是石膏礦沉陷區,通過生態治理、復墾治理、產業治理等多種模式,底閣鎮引導農戶在沉陷區發展生態魚塘加光伏發電的“漁光互補、農光互補”生產模式,利用沉陷區2500余畝土地,租用農戶魚塘架設光伏板,建設150MW“漁光互補”光伏發電項目。

為推進新能源、新材料等在鄉村發展中的場景應用,筑牢鄉村經濟發展的產業根基,棗莊市主動融入國家“雙碳”戰略布局和省綠色低碳高質量發展先行區建設。

棗莊抓住全市域納入國家整縣屋頂分布式光伏開發試點機遇,帶動光伏、儲能、智能電網等配套卡位入鏈,持續塑造鄉村發展新優勢。

圍繞產研對接增動能,集成應用大數據、物聯網、云計算等技術,加快轉化科研成果,棗莊市重點打造10個省市級創新創業共同體,力爭到2024年農業科技進步貢獻率達到66%以上,研發經費支出占比超過2.5%,國家和省級創新平臺超過300家。

抓牢鄉村建設,深入實施數字鄉村發展行動,棗莊率先在全國實現5G鎮村全覆蓋,農民生產生活更加便捷。提檔升級“農村基礎設施網”,全面完成農村公路戶戶通、清潔取暖改造、供水供電供氣設施管網更新等任務,讓農民就地過上現代文明生活。

產權改革激發鄉村發展新活力

棗莊市圍繞改革攻堅,積極推進農村產權、集體經營性建設用地入市、新型經濟組織等重點改革任務。

村民在家門口上班,已是嶧城區東金莊村的常態,通過探索實施“黨支部+合作社+供銷社+農戶”模式,東金莊村推進整村土地“全托管”,推進“小田并大田”。增加機動地58畝,實現了土地、資金、技術有效配置。全村土地托管860畝,托管率達到90%,年村集體經濟增收約15萬元,農戶畝均增收近500元。

位于馬蘭屯鎮“夢享馬蘭”示范區的臺兒莊區運豐良蔬基地在棗莊市首創“按揭農業”模式,通過政府引導國有企業融資建成按揭蔬菜大棚,農民就像“按揭買房”一樣支付“首付”,逐年還貸便可進行生產經營,按揭農業基地以“統一設施建設、統一集約化育苗、統一農資配送、統一技術指導、統一包裝銷售”,對合作農戶提供“保姆式”服務,帶動1000余戶農民增收,帶動所在村集體增收13萬元。

為盤活用好“沉睡資源”,增強鄉村發展內生動力,薛城區周營鎮結合棗莊市“榴棗歸鄉”工程,持續加強與山東農業大學等高校院所合作,吸引50余名優秀人才返鄉創業,培育農村新型經營主體150余家。

通過成立“共富公司”,開展“跨村聯建”,周營鎮探索資源整合引項目、文旅賦能興產業、強村共富促發展的模式,以農村“三資”清理為抓手,盤活利用老舊校舍等閑置資源30處,引進12個村級產業項目,建設廠房16處,每年分紅達380萬元,帶動就業1200余人。

棗莊市穩妥推進土地規模經營,在尊重農民意愿前提下,通過土地流轉、托管及入股等形式,促進土地統耕統作、統種統收,力爭2024年全市土地經營規模化率達到75%。

錨定增強農業農村發展活力,加快構建新型經營體系。棗莊市持續深化農村改革,鞏固提升農村集體產權制度改革成果,引導黨組織領辦合作社或共富公司,盤活農村資產資源,確保集體收入20萬元以上村占比達到65%、100萬元以上村達到240個。壯大聯農帶農主體,年內新發展市級以上農民合作社示范社40家、家庭農場示范場30家。

2023年,棗莊市2210個行政村集體經濟收入全部達到10萬元,其中100萬元的村達到232個。

通過統籌鄉村振興和農業農村發展,堅持城鄉融合發展,聚焦強村富民,棗莊市以示范片區為頭雁,突出連片打造,將示范區打造成鄉村振興的先鋒區、標桿區,帶動全區鄉村向全域凈、全域美、全域富跨越,為打造鄉村振興齊魯樣板提供了寶貴經驗,貢獻了棗莊力量。

石榴花開映紅薛城鄉村

記者 張環澤 孟令洋 報道 通訊員 丁梅

青山環抱、榴花盛開。6月的棗莊市薛城區沙溝鎮張莊村,夏日氣息漸濃。抬眼望去,石榴花從房前屋后蔓延至山坡,這里已成為遠近聞名的石榴村。火紅的榴花點綴著碧綠的大樹,游客三五成群,流連其中,賞花拍照。

“石榴小院農家樂吃著真不賴!”游客張奧吃著農家辣子雞,直呼過癮。一杯酸甜的石榴汁,更是讓游客沉醉在張莊村,精品民宿還可讓游客留宿賞多姿夜景。去年,張莊村接待游客超70萬人次。

不僅如此,薛城區還在南部打造了陌上花開、日月山驛站、云希谷、印象白樓等網紅打卡點,在北部建設了長峪山綠道、辣子雞小鎮、裸心嶼等休閑營地,在西部培育了多情水寨、拾趣山里紅等鄉村新業態,去年以來全區鄉村游客流量達369萬人次。

依托漫山遍野的石榴樹,薛城區打造“張莊模式”特色村6個、集中種植片區3處、石榴觀光大道4條,石榴總種植面積達2.2萬畝。

山坳的石榴樹旁,果農張世俠正在忙著給自家1.2畝石榴樹疏花。“這些是改良后的新品種,因為口感好,不愁賣。”石榴花似錦,映襯著果農的笑臉。去年張世俠家的石榴賣了2萬多塊錢,今年他打算好好侍弄這些石榴樹。

為讓全區石榴擴規提質,薛城區與中國農業大學合作建設棗莊石榴科技校園試驗田,具備石榴育苗、品種改良、新品研發等功能。目前試種改良品種有冰糖籽、突尼斯軟籽等,推動棗莊石榴品質及品牌影響力的提升。

小小紅石榴,給果農增收帶來新驚喜。“互聯網為石榴銷售搭建了新平臺。”張世俠說,去年,張莊村里的石榴大部分都是通過網絡銷售到全國各地。早在2007年,村里就成立了張莊村石榴合作社,建設了冷庫;2023年,400萬斤石榴因為保存得當,在網上賣出了好價格。

給石榴樹澆完水,張世俠還要到公司上班。這個公司就是與張莊石榴專業合作社合作的山東晟達菲爾生物科技有發展有限公司,主要進行石榴產品深加工。公司負責人陳偉峰介紹,公司目前年可生產以石榴汁為主原料的奶酪系列產品500萬箱、石榴汁100萬箱,年可實現銷售收入1.5億元。

生產車間內,張世俠熟練地操作著機器。“生產石榴汁的石榴,就是咱自己種的。”說起這個,張世俠滿是喜悅。農閑時候,她到工廠打工,每月還能掙上4000多元。

和張世俠一樣,張莊村村民憑借種石榴、賣石榴以及生產加工石榴系列產品,收入越來越高,同時也帶動了村集體經濟增收。2023年該村集體收入達到了166.7萬元,人均收入達到了4.2萬元。

不僅要吃出石榴鮮果的酸甜味道,更要吃出石榴產品的深度價值。薛城區累計發展7家石榴精深加工企業,涵蓋石榴飲品、石榴化妝品等系列產品33個,拓寬了石榴銷路,延長了產業鏈條,為鄉村振興增添了新活力。

山亭榴棗驛站圓夢返鄉青年

記者 張環澤 孟令洋 報道 通訊員 宋偉

“聽說榴棗歸鄉政策后,我就想著要回來了!”5月29日,在棗莊市山亭區徐莊鎮藤花峪村,返鄉創業青年高利芹一邊忙活著,一邊說,“鎮上支持力度大著呢,去年解決了我們20畝的用地需求。”

空氣中彌漫著淡淡醬香,在藤花峪村榴棗驛站內,辣椒炒疙瘩絲、辣味老咸菜、尖椒炒小魚、辣味蘿卜干、外婆菜、酸甜黃瓜等各色醬菜一應俱全。裝貨、打包……高利芹和鄉親們忙著給網購訂單發貨。去年,她網上銷售額突破1500萬元,還帶動了28名村民就業。

小小榴棗驛站,圓了十里八村鄉村振興致富夢。山亭區委農辦主任、區農業農村局局長陳文峰介紹,為推動鄉村振興,山亭區堅持黨建引領、政府搭臺、抱團創業、富民增收的工作思路,在藤花峪村建設了全市首個設在鄉村、服務鄉村振興的榴棗驛站,共盤活利用9處閑置宅基地,建成青創小院、共富工坊等一批青創系列公共服務設施。通過引導成立農民合作社、農業企業,靠上技術指導等舉措,為返鄉創業青年提供個性化精準化的服務。

“之所以能夠成為咸菜產品網絡頭部商家,主要是依靠我們主打的傳統工藝。”高利芹說,老咸菜還原20世紀90年代的香味,這也正是在外打工人念念不忘的家鄉味道。為確保產品口味地道,他們每年需要采購芥菜1100余噸、辣椒70噸、蔥姜各30噸,所有的產品原料均來自周邊鎮村,這也有效帶動了鄉親們增收致富。

“榴棗驛站的建成,讓我們返鄉創業青年找到了可聚在一起打拼的平臺。”在紫藤樹下,剛參加完藤花峪村黨員會議的外來媳婦朱玉鳳說。今年櫻桃季,她和高安勤、李中尉等返鄉青年組建起電商團隊。大家分工明確,分別負責電商直播、外出采購、物流裝配、客服售后等,各司其職又相互配合。

“返鄉青年聚如一團火,照亮鄉村,吸引更多的年輕人返鄉創業,帶動村民致富。”朱玉鳳說。近一個月,她的電商團隊銷售山亭火櫻桃2000余萬元,每天可為村民提供工作崗位70余個,人均月增收4000多元。

眼下,藤花峪村返鄉青年先后成立5家農民專業合作社、19家實體公司、61家網絡店鋪,形成了“人才歸、產業旺、鄉村興”的良好發展局面。

今年1—4月份,山亭區累計網零額2.24億元,同比增長80.1%,高出全市增幅65.4個百分點,增幅居全市第1位。電商讓久負盛名的山亭火櫻桃、地瓜棗等山亭優質農產品搭乘“網絡快車”銷往了全國各地,為推動鄉村振興注入了新動能。

市中區鄉村振興“一路生花”

記者 孟令洋 報道 通訊員 陳晨

棗莊市市中區齊村鎮前良村位于全區重點推進的以休閑采摘和農旅融合為特色的“甘泉花香·人文齊村”市級銜接推進區,眼下,全村2000畝櫻桃園進入成熟期,豐收在望。

棗莊市市中區堅持把鄉村振興作為新時代“三農”工作的總抓手,積極探索符合市中特色的鄉村振興發展模式,鄉村產業蓬勃發展、人居環境重塑深刻、民生改善持續增加,讓全區鄉村振興“一路生花”。

在沃農智慧農業產業園內,新改建的智能化蔬菜大棚配備了實時監測、遠程操控、自動噴淋灌溉等系統,農戶通過手機就能對大棚進行全程智能化管理。占地面積600畝的棗莊沃農智慧農業產業園,已經成為當地鄉村振興的“聚寶盆”。

現代農業社會化服務基地是市中區農民的“根據地”,作為目前省內最大的農機服務組織,基地對周邊20個村2.5萬畝農田實施全程托管服務。基地內匯聚了富源農機、登海德泰種業、牧遙農業科技等諸多農業產業創新力量,探索形成了“良種種植—數字化監測—機械化管理—烘干存儲—秸稈利用—肥料還田”全鏈條綠色循環農業新模式。

前不久,市中區第二屆采茶節暨“古風茶韻嘉年華”活動舉行,這是市中區做好業態融合文章的一個縮影。市中區借助直播帶貨等新形式,拓寬農產品銷售渠道的同時,通過舉辦辣子雞文化節、無界集市等各類農文旅活動,促進本地文化和旅游消費市場繁榮,推動鄉村振興發展。

嶧城打造優勢農業產業體系

記者 孟令洋 通訊員 湯錦陽 報道

初夏,冠世榴園內花開正艷。棗莊市嶧城區榴園鎮朱村果農劉遠正給自家石榴樹疏花,以保證養分供應。“石榴加工企業越來越多了,我們的石榴也不愁銷路。”他說。

“這11畝石榴園估計有4000多斤果型不好的石榴,通過合作社賣給企業,按每斤一塊算,能收入4000多塊錢。”今年,劉遠還流轉了30畝地建設石榴采摘觀光園,預計能增加20多萬元收入。

發展多元產業,是賦能鄉村振興、促進農戶增收的重要路徑。近年來,嶧城區因地制宜,培育特色產業群,為農民增收致富和農業轉型升級提供了動力。

在嶧城區古邵鎮錦鴻科技智慧漁業苗種繁育提升項目養殖基地,一排排工廠化的養殖車間里,魚苗歡快地游動。“通過物聯網和大數據賦能,養殖基地實現了研發應用數字化、養殖設施智能化、養殖流程自動化,我們自主研發綠色標準化育苗和配合飼料技術,精準把控健康養殖各環節,保證產品質量安全。”山東錦鴻生態科技有限公司執行董事、總經理趙峰說。

該項目一期已建成工廠化循環水車間9座,打造了“錦鴻科技工廠化循環水養殖6.0模式”,年可孵化苗種2.25億尾,基地養殖能力相當于同等水面面積外塘的33倍。

目前,嶧城已建成“一榴一河一漁一棗”的優勢農業產業體系,圍繞挖掘資源價值,先后創建了“古運夢河”“榴花綠道”“漁業小鎮”“樂活棗園”等4個省市級示范區,創建省級、市級美麗鄉村示范村79個。

臺兒莊農文旅融合讓鄉村變富變美

記者 孟令洋 報道

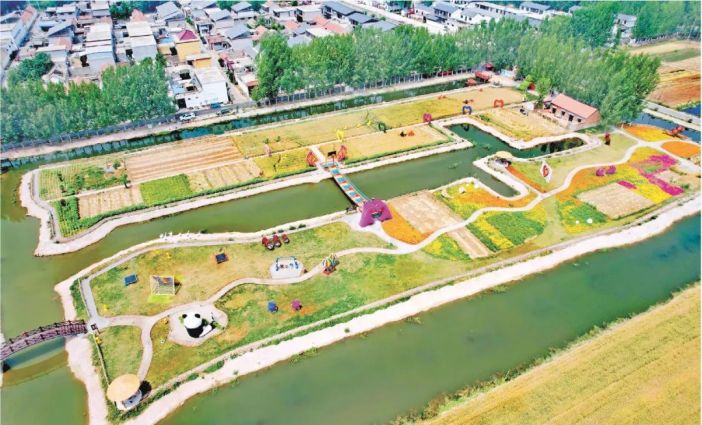

綠樹陰濃夏日長,在棗莊市臺兒莊區鄉村振興齊魯樣板邳莊示范區(下稱“邳莊示范區”)小季河畔,鮮花盛開、樹木錯落,花境小徑、親水平臺等休憩設施讓河道景觀層次豐富、更具活力,吸引居民周末自駕游來此看濕地、品鑒農家樂。

占地面積3300畝的小季河農文旅融合項目由區屬國企聯建聯營,將農業、文化、旅游等產業有機結合,形成各自帶動、相互融通、共同發展的新業態。

小季河流域的邳莊鎮是國家地理標志農產品濤溝橋大米的主產區,水稻種植面積2.6萬畝。當地放大傳統農業優勢,建設千畝精品水稻示范園、臺城科技葡萄園等現代農業項目,發展稻蟹、稻蝦混養立體農業,建設五彩稻田生態農場,培育研學游、親子游等業態,農旅融合相得益彰。

圍繞橫貫全境四季皆景的濤溝河濕地,臺兒莊區著力打造以環城生態走廊為軸線的美麗河湖生態走廊。大力提升河道兩岸景觀品質,實施清淤護坡、生態修復、綠化美化,實現水系廊道貫通,打造阡陌韓場、毓秀黃林、田園燕井、水墨濤溝、濤溝古橋、漢韻馬莊等美麗鄉村,村莊人居環境得到連片提升。

依托毗鄰臺兒莊古城的區位優勢,開通古城與示范區水上觀光游船航線,建設親水樂園、漁歌餐廳、游泳池、垂釣園等旅游服務設施,打造親水休閑娛樂旅游新地標,建設集住宿、垂釣、采風于一體的民宿,構建多元化經濟發展模式。小季河農文旅融合項目與臺兒莊古城形成業態互補,推動示范區經濟發展,帶動周邊千余人就業,預計年可實現旅游綜合收入1000萬多元。

(http://paper.dzwww.com/dzrb/content/20240605/Page13NU.htm)